析“圈翼”发展差距 促区域经济协调

析“圈翼”发展差距 促区域经济协调

2006年,在“三大经济区”、“四大板块”区域发展战略基础上,市委、市政府按照经济联系紧密、水平相对接近、空间通勤条件便利、行政单元完整的原则,适时提出了“一圈两翼”区域发展战略。即以主城为核心、大约1小时通勤距离为半径范围的城市经济区为“一小时经济圈”,以万州为中心的三峡库区城镇群为“渝东北翼”和以黔江为中心的渝东南城镇群为“渝东南翼”。三大区域合理分工、协调发展,旨在实现城乡统筹发展破题。经过几年的发展,“一圈”和“两翼”在全市发展格局中处于怎样的位置,“圈翼”发展又有怎样的差距?为此,本文通过统计数据纵横向对比,对“圈翼”经济发展差距进行分析,旨在比较中深化对区域发展的再认识,为区域准确定位、正视差距、寻求率先发展提供决策参考。

一、“圈翼”发展共同推进,产业发展各有优势

在“一圈两翼”区域发展战略指引下,近几年“一圈”和“两翼”经济发展都保持了较快增长,工业化进程明显加快,产业发展各具特色和优势。

(一)从经济增速、财政收入、人均GDP等主要经济指标看,“圈翼”经济共同推进,“两翼”地区发展略快。

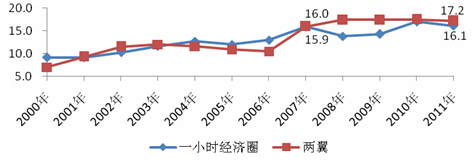

“两翼”经济发展速度略快于“一圈”。2007-2011年,“一圈”GDP年均增速为15.4%,2011年达到7762.69亿元;“两翼”GDP达2248.44亿元,年均增长17.1%,高于“一圈”1.7个百分点;其中渝东北年均增长17.5%,高于“一圈”2.1个百分点,渝东南年均增长16.0%,高于“一圈”0.6个百分点。

图1:“一圈两翼”GDP增速

单位:%

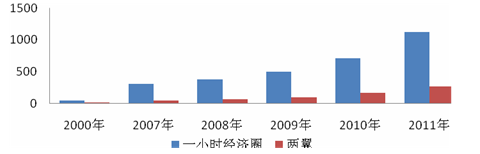

“两翼”的财政收入增长也略高于“一圈”。2011年,“一圈”实现地方财政收入1128.56亿元,近5年年均增长率为41.9%;“两翼”实现地方财政收入272.21亿元,年均增长49.8%。“圈翼”财政收入同步增加,但由于“两翼”增速略高,“一圈”和“两翼”的财政收入差距在逐步缩小,由2007年的6.0倍降为4.1倍。财政收入的高速增长有力地促进了全市经济和社会的加速发展。

图2:“一圈两翼”地方财政收入

单位:亿元

“圈翼”人均GDP差距逐步缩小。在“两翼”区县经济发展加快的同时,人口不断向主城地区转移,2007-2011年,“两翼”地区常住人口减少13.89万人,而“一圈”人口增加了116.89万人。“一圈”和“两翼”人均GDP比例由2000年的2.57下降至2011年的2.16,特别是2007年开始,差距缩小明显加快。

图3:“一圈两翼”GDP、人均GDP比值

(二)从产业结构和布局看,“圈翼”工业化进程明显加快,产业发展各有特色。

“圈翼”工业化特征日趋明显。近年来,“一圈”和“两翼”产业结构走势基本相同,均呈现二产比重逐年提高,一、三产业比重逐年下降的走势,逐步形成“二、三、一”的产业格局。工业化进程有加快之势,“一圈”工业增加值占GDP比重达48.6%,比2007年提高3.4个百分点;“两翼”工业比重提高6.7个百分点,达到41.0%,其中渝东北、渝东南分别提高7.5、4.1个百分点,达到41.7%、38.7%。

图4:“一圈两翼”工业化水平

单位:%

“圈翼”特色产业竞相发展。“一圈”工业发展迅速,除了传统的汽摩行业,近年来还着力发展电子信息、高端装备、新材料、新能源等一批新兴产业,同时伴随金融中心建设提速,“一圈”产业结构逐步改变了过去汽摩产业“一枝独秀”的局面,逐渐形成了以高新产业、现代服务业为特色的“多点支撑”新格局。“一圈”集聚了全市80%的二、三产增加值,是全市产业优化升级的核心区域。“两翼”以工业园区为载体,立足资源禀赋开发,加速特色产业发展。渝东北初步形成了以粮油、柑橘、畜牧、渔业、中药材等为特色的农业,以农产品加工、轻工纺织、化工材料、机械装备等为特色的工业,以商贸物流、三峡旅游等为特色的服务业。特别是三峡库区通过产业结构调整和一批重大产业项目的实施,得益于农业产业化百万工程和新型工业化进程的加快推进,产业链条逐步开始完善,产业体系逐渐开始萌芽,产业空虚得到极大缓解。渝东南则以稳定提高农业综合生产能力和生态产品生产能力为首要任务,因地制宜发展特色农业等资源环境可承载的适宜产业,并依靠民族地区具有的民族文化和旅游产业资源的优势,旅游产业发展亮点纷呈。

表:“一圈两翼”三次产业占比

单位:%

|

|

2007年 |

2011年 |

||||

|

第一产业 |

第二产业 |

第三产业 |

第一产业 |

第二产业 |

第三产业 |

|

|

一小时经济圈 |

7.8 |

52.2 |

40.0 |

6.4 |

56.4 |

37.2 |

|

渝东北 |

19.4 |

44.5 |

36.1 |

15.2 |

52.4 |

32.4 |

|

渝东南 |

19.7 |

46.3 |

34.0 |

16.9 |

50.6 |

32.5 |

二、区域协调任务艰巨,两翼发展还需加鞭

“一圈两翼”发展战略促动了各区域快速发展,极大地提升全市整体经济水平。但是我们还应清醒地看到,在“非均衡”发展战略下实现区域“均衡”协调发展,任务还十分艰巨,“两翼”发展还需要进一步加大力度。

(一)从总量看,“一圈为主、两翼为辅”的格局没有根本性变化。

从经济总量看,“一圈”对全市经济贡献达到70%以上的格局基本不变。2007年,“一圈”和“两翼”对全市经济贡献率分别为78.4%、21.6%。经过5年的加速发展,2011年,“一圈”和“两翼”实现地区生产总值7762.69亿元、2248.44亿元,对全市经济贡献率分别为76.7%、23.3%,“一圈”对全市经济增长的贡献仍然保持在70%以上。

从投资和消费看,“一圈”仍然占全市投资和消费比重的大份额。2007年,“一圈”固定资产投资总量占全市的比重为77.0%,社会消费品零售总额占全市的79.3%,2011年,“一圈”占比分别达到74.5%、80.8%,经过5年的变化,“两翼”占比仍然仅保持在两成左右,份额较小。

(二)从城镇化水平看,“两翼”城镇化率仍然偏低,还有很大的发展空间。

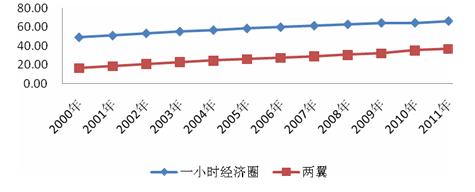

从2000年至今发展轨迹看,“一圈”和“两翼”城镇化水平基本同步发展。2011年,“一圈”城镇化率为66.24%,较2007年提升5.0个百分点,“两翼”城镇化率36.84%,较2007年提升7.8个百分点,“一圈”和“两翼”城镇化水平相差近30个百分点,仍有相当大的差距。一般来说,城镇化率与工业化率之间的合理比例范围是1.4:1-2.5:1,而“两翼”目前的这一比例仅为0.9:1,可见,“两翼”的城镇化率低于工业化率,城镇化水平落后于经济发展水平。

“两翼”地区集“大农村、大库区、大山区和民族地区”为一体,二元结构突出,城乡差异悬殊,统筹城乡发展、加速推动城镇化任务相当艰巨。随着消费结构的升级,工业化和城镇化会相互促进,共同推进,工业的发展为城镇化提供产业支撑,城镇化的聚集效应为工业规模发展提供空间支持。因此,区域性、产业化特征决定了城镇化、统筹城乡一体化依然是未来一段时间内助推经济增长的核心动力,“两翼”城镇化进程仍需持续加快。

图5:“一圈两翼”城镇化水平

单位:%

(三)从生活水平上看,“两翼”收入普遍偏低,“两翼”发展还需加力。

2011年,主城区城镇居民人均可支配收入22146元,比“两翼”最高收入的万州多2817元,更比最低收入的巫溪多8910元,“一圈”和“两翼”城镇居民收入最大差距接近9000元。重庆发展落后的地区主要在“两翼”,“两翼”发展落后主要在农村,而农村发展落后主要体现在农民收入不高这一方面。2011年,“一圈”、渝东北及渝东南的农民人均纯收入分别为8339元、5978元和5347元,“两翼”比“一圈”平均水平低2600元左右,而收入最高的主城区是最低的巫溪的2.3倍。

可以看出,地区之间、城乡之间在收入分配和发展上的差距较大,其绝对差距甚至还在继续扩大,促进“两翼”地区居民增收,缩小“一圈”和“两翼”居民收入地区间及城乡间差距任务相当艰巨。

三、促进“圈翼”经济协调发展的建议

区域协调发展既是一个自然演进过程,也是一个主动作为的结果。市场自身调节和政府主导相结合,发展促协调、协调利发展,城乡统筹推动“圈翼”共同进步,协调发展,有利于全市经济的长远发展。

(一)效率优先,增强核心增长极辐射带动作用。

继续做大做强“一圈”经济实力,促进“一圈”产业结构提档升级,科学有序推进产业在“圈翼”之间合理相对转移,增强核心极的辐射力。着力培育“两翼”地区增长极,加快重庆“二大”城市和渝东南中心城区的建设和发展,充分发挥中心城市对于所在区域的带动作用,并承担起传递主城区对于“两翼”的辐射带动作用。完善“圈翼”帮扶机制,加大对口帮扶力度。坚持帮扶与合作相融、“输血”与“造血”并重、借力与自强并举,开展多领域合作,坚持优势互补、合作共赢的原则,探索城乡统筹的合作形式。加快体制机制创新,深化户籍制度改革,引导“两翼”人口向“一圈”地区合理有序流动迁移。

(二)统筹兼顾,提升“两翼”地区城镇化与产业化水平。

“两翼”各区县应当根据资源环境承载能力,实现错位发展和可持续发展。应以特色园区为载体,大力发展资源节约型、环境友好型工业;挖掘和培育当地的特色产业,走农业产业化道路,建设一批现代农业生产示范基地;大力发展粮油、柑橘、畜牧、中药材等特色农产品,积极打造农产品加工、轻工纺织、机械装备、化工材料等产业集群。增强产业对当地劳动力的吸纳能力,加快特色城镇建设,提升城镇管理水平,实现产业化和城镇化的良性互动。

(监测处陈阳)

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区(县)政府网站

版权所有:重庆市统计局 主办单位:重庆市统计局

地址:重庆市渝北区青竹东路感育路9号 邮编:401123 电话:023- 67637000

网站标识码:5000000010

ICP备案:渝ICP备05008095号-5国际联网备案:渝公网安备50011202501701号